職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人の防水工事記録~埼玉県越谷市雨漏り対策工事/シーリング

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤です。

今回は必殺雨漏り修理人の防水工事記録の中から「埼玉県越谷市の戸建て住宅雨漏り対策工事/シーリング」を御覧ください。

こちらの陸屋根は梯子を掛けないと確認することができないので、よほどのことがない限り、点検をする機会が少ないかもしれません。

この度、建物の点検、雨漏り対策工事をさせて頂く機会をいただきました。

戸建て住宅の屋根にも地震等の建物の動きによる影響でひび割れが入りやすい箇所がありました。

ここです。

幸いなことにひび割れとしてはまだ小さく、軽症でした。

この段階では、雨漏りの原因になるほどの大きさではありません。

このまま放置しても雨漏りはしないでしょう。

しかし、地震が多い我が国では、ひび割れが軽症だからといってそのまま放置しておくと、地震が発生した時にひび割れた箇所に何度も負担がかかり、地震が来る度にひび割れが少しずつ大きくなってしまいます。

放置すると、将来的には雨漏りの原因になってしまうかもしれません。

ひび割れをシーリングで処理しました。施工するにあたって、注意しなければならないことがあります。

それは施工した時のシーリング材の厚みです。

厚みがない薄っぺらいシーリングでは、紫外線の影響を受けて直ぐに駄目になってしまうので、厚みをつけて仕上げなければ、施工をする意味がありません。

ご自分でシーリングをする場合は、シーリング材の厚みに気をつけてください。

シーリングの手順:

①清掃 ②テーピング ③プライマー塗布 ④シーリング材の充填 ⑤仕上げ

⑥テープの除去 ⑦清掃

露出するシーリング材は紫外線の影響を受けて劣化しやすいので、少しでも長持ちさせるために、厚みをつけて仕上げます。

ここも厚みを付けてシーリングをしました。

この真下の平場にもひび割れがあったので、施工しました。

角の部分は地震の影響を受けているようです。

ひび割れをシーリング処理したので、しばらくは問題ないと思いますが、いずれは屋根防水をする必要があります。

ひび割れがあった箇所は地震の影響で何度も動きが生じやすいので、気をつけなければなりません。

予算内で今できる適切な処理をすることで、建物を少しでも長持ちさせることができます。

次は梯子を使用して2階建具廻りのシーリングです。

梯子を使用して施工する時は、手が届く範囲を施工してから梯子を移動をするので、時間がかかります。

効率良く動かないと、時間だけが過ぎ去ってしまうので、気合を入れて施工をしています。

梯子で施工をする時は、見落とし、忘れがないように施工箇所を確認しながら、手際よく、確実に進めていきます。

梯子を2台使用するのは、そのためです。

紫外線の影響を受けて劣化したシーリング材です。

この状態になってしまうと、シーリング材の撤去打ち替えが必要です。

梯子を使用して施工する時は、手が届く範囲の施工が終わってから、梯子を横へ移動させて、次の施工範囲のシーリングを撤去、清掃、テーピング、プライマー塗布、シーリング充填、仕上げ、テープの除去、清掃。

ひたすらこの繰り返しをして、1箇所ずつ確認をしながり、施工を続けます。

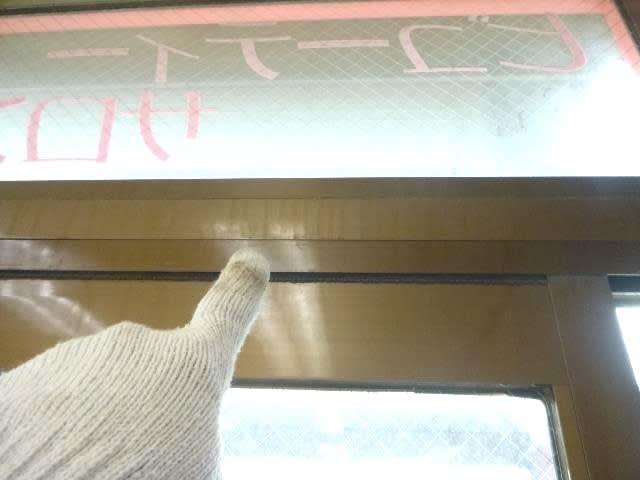

必殺雨漏り修理人は、自分の目で見て、手で触り、確認をしながら、一つ一つの工程を確実に進めていきます。

見落とし、施工の忘れは、絶対NGなので、いつも確実な施工をすることを心がけています。

現場施工時は、細かく、よく見て、悪い箇所を確実になくす。

確実な仕事をすることで、築10年、20年、30年、40年.....の建物を雨漏りから守る、それが必殺雨漏り修理人の仕事です。

それでは、また。

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤

(2025.7.3)

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人の防水工事記録~埼玉県さいたま市浦和区屋上防水/高圧洗浄

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤です。

それでは、今回は必殺雨漏り修理人の防水工事記録の中から「埼玉県さいたま市浦和区の屋上防水改修工事」の「最初に行う最も重要な工程である高圧洗浄について」を御覧ください。

高圧洗浄はとても重要な工程です。屋上は経年の汚れ、防水材の経年劣化でもろくなっていて、材料がボロボロ落ちる場合があります。

そんな時は高圧洗浄をする前に、ケレンをしてある程度落としておく必要があります。

高圧洗浄前の屋上防水です。

防水材の状態としては劣化がかなり進んでいて、水性のトップコートの骨材がボロボロ取れてしまう所とトップコートがなくなってしまった所、防水材の補強用クロスが露出していて穴が空いている所、防水が裂けている所、それと気温が上がった時にだけ発生する膨れがありました。

症状としてはかなり重症です。

金属ブラシでこすりながら、汚れを落としていきますが、これがなかなか根気がいる仕事なんです。

真面目にやると結構取れるものです。

この作業は地味で時間もかかりますが、納得がいくまで掃除をします。

防水工事は、一つの工程に時間がかかってもしまっても確実な仕事をして、次の工程につなげていくこと、これが大事なことだと思います。

結局最終的には、自分にとってこの現場、この仕事、各工程を納得行くまでやりきったか、満足したか、これに尽きると思います。

時間をかけて防水層の上にへばりついた土汚れ等を落ちるまで、掃除をしっかりやることで、納得いく高圧洗浄ができます。

バケツの中にはトップコートの骨材と土汚れ、これで高圧洗浄前の仕事が終わりました。

しっかり掃除をしても高圧洗浄をすると、ご覧の通りです。

高圧洗浄をした所と、表面の土汚れを十分落としたつもりになっていた所の違いがはっきりわかります。

防水工事の前の高圧洗浄の良し悪しが、次の工程へ影響します。防水層が長持ちするか、または短命で終わってしまうか、これが分岐点だと思います。

だから、防水職人は仕事に妥協を許してはいけないんです。

施工箇所の細部までこだわりを持ち、高い品質の追求、最終的に自分がイメージした防水の仕上げの実現を目指す努力をする、という意識を持ち続けなければ、良い仕事はできない。

高圧洗浄は良い下地作りをする為の最初の作業です。

防水屋の仕事とは、今日の仕事が明日の仕事で隠れてしまうので、今日の仕事は隠れてしまいます。

だからこそ、時間がかかってしまっても、施工者である自分自身に悔いが残らないように仕事をする、この考えがないと、自分が納得できる仕事、仕事が終わった時に達成感を得る、なんて到底無理な話です。

仕事を終えた時の達成感があるから、私は今もこの仕事をやり続けています。

この達成感、癖になるんです。

それでは、また。

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤

(2024.11.21)

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人の防水工事記録~埼玉県春日部市シーリング打ち替え

千葉県野田市の職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤です。

今回は必殺雨漏り修理人の防水工事記録の中から「埼玉県春日部市のシーリング打ち替え工事」です。

現場は春日部駅西口から徒歩で5分くらいにあるビル、工事内容はシーリング防水と外壁塗装でした。外壁塗装の前に、外壁の高圧洗浄、シーリングを行い、サッシ廻りのシーリング打ち替え、ひび割れ等の補修をしてから、外壁の塗装です。

高圧洗浄が終わり、シーリング打ち替えの工事の時の写真を見ながら説明をさせていただきますので、御覧ください。

既存シーリングの撤去、清掃、テーピング、プライマー、シーリング材の充填、シーリングの押さえ仕上げ、テープ除去、清掃、これがシーリング打ち替えの工程です。

写真はシーリング打ち替え施工後です。

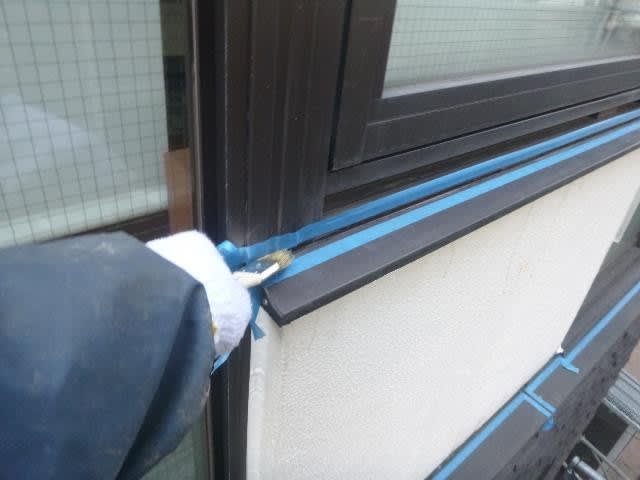

下の写真はシーリングガンにシーリング材を充填後、サッシ廻りにシーリング材を打ち込んでいるところです。

シーリング工事は線防水と言われています。シーリングガンで打ち込むシーリング材は、建具の廻りを1周する細い線、というわけです。だから線防水。面白いですねこの言い方。

ウレタン防水等は屋上、ベランダ等の床は平面でしょ。平面に防水をするので、面防水と言います。

それでは、線防水ともいわれるシーリング防水の打ち替えの説明です。シーリング材も紫外線などの影響で、劣化して剥がれることがあります。割れ、剥がれ、亀裂などが雨漏りの原因になったりすることがあります。特に露出している部分などは要注意です。

下の写真はサッシの水切です。サッシは工場で生産されてから工事現場へ搬入され、開口部に固定されて、水切を取付けていますが、水切の固定はビス止めです。

新築時、水切部分にはシーリング材が充填させれています。水切の取付けビスの上にシーリング材があるので、雨水が侵入できない状態です。

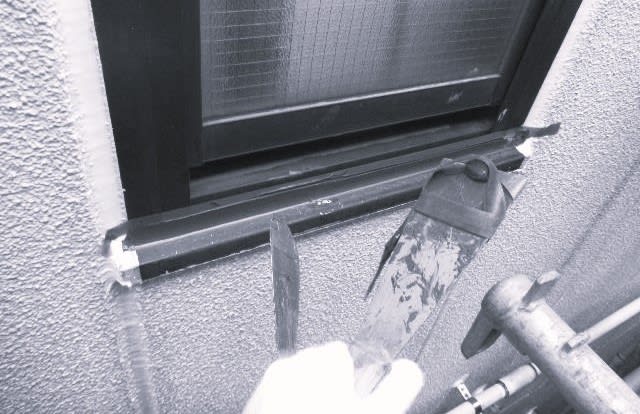

今回は外壁塗装の施工前にシーリング打ち替えをするので、サッシ廻り、水切のシーリング材を撤去して、新しいシーリング材に打ち替える作業を行います。

カッターを使用して、既存シーリング材を撤去しますが、力の入れ具合や不注意でサッシに傷をつけないように気をつけながら、撤去をします。新築時の新しいシーリング材は硬化するとゴム状になります。シーリング材の被着体が多少動いても、伸縮する材料なので、動きに追従できます。

これがシーリング材の優れているところです。

このように手で引っ張ると、ある程度伸びることもありますが、シーリングがダメになると、固くなるので、手で引っ張るとシーリング材が切れたりすることがほとんどです。

シーリング材を撤去しながら、清掃もしっかり行い、足場を移動していきます。

建具の色が黒だったり、ブロンズだったり、またはグシルバーグレーだったりすることがあります。外壁の色、サッシの色に合わせたシーリング材の色を使用して仕上げるので、この時はサッシの3方向は白、水切、タイルは黒色のシーリング材で施工をしています。

テーピングが終わると、次はプライマー塗布です。

プライマーの塗り方が悪かったりすると、どんなにきれいに仕上げていても、被着体から剥がれてしまうので、最悪です。そんなことがないように、プライマーを塗布する時は必ず2方向、塗り始めから右方向を塗布したら、左方向へ戻ります。プライマーがついた刷毛を往復させて塗布します。

塗る方向を変えると、塗りむらないはずですが、目視でもしっかり確認をしながら、プライマーを塗布します。プライマー塗布の作業はとても重要な工程なので、私は人任せにはしたくありません。自分で塗布します。

シーリング材をシーリングガンで打ち込みますが、この時にうまく打たなければ、空気まで打ち込んでしまうことになるので、気をつけてガン打ちをします。

次にヘラ仕上げです。シーリングのヘラ仕上げもプライマーを塗布した時のように、仕上げ始めから右方向へヘラを動かしたら、今度は左方向へヘラを動かして仕上げます。この往復でシーリング材が隙間なく、目地の奥へ押し込まれながら、仕上げ作業をしている、というわけです。

終わったら、うまく仕上げはできているか、確認をしながらテープの除去作業です。テープの除去が終われば、次に清掃です。これが線防水とも言われるシーリング防水の工程です。

シーリング作業にもポイントとコツがあります。良い仕事をするには、施工の基本を守り、それなりの工夫と技術力が必要なのです。

ぱっと見は簡単に見えるシーリング作業にも、1級、2級防水施工技能士の国家資格試験があります。国家試験は規定の時間内で、シーリング工事を完了させなければ、落とされる実技試験と学科試験があるので、実力がない者は簡単に落とされます。

国家試験はシビアな試験です。2級防水施工技能士は、防水施工技能士への入り口切符を手にしたくらいだと思います。仮に1級防水施工技能士の国家試験に合格したとしても、それは1級防水施工技能士としての始まりに過ぎない、と思います。

技能とは、そういうものです。1級防水施工技能士の国家試験に合格したものは、1級防水施工技能士としてのスタートラインに経つことができた、ということに過ぎない。資格を取得してからの10年、20年、30年、と現場施工を続ける中で得た現場経験と知識があってこそ、1級防水施工技能士だと言えると思います。

ちょっと、くっそ真面目に語ってしまいましたが、私も1級防水施工技能士の有資格者です。現場では常に1級防水施工技能士としての自覚と責任を持って、防水施工をしています。

それでは、また。

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤

(2023.08.4)

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人の防水工事記録~埼玉県さいたま市雨漏り修理/水抜き工法

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤です。

現場は埼玉県さいたま市南区にあるALC版にタイル貼りの3階建てマンションの1階店舗。雨漏りを解決させるために行った雨漏り修理/水抜き工法についてです。

写真がやたら多くなりますが、工事のイメージはつかめると思いますので、御覧ください。

水抜き工法は、諸事情により足場を設置して雨漏り修理、シーリング、外壁防水などの施工をすることが難しい場合や雨漏り修理は既にやり尽くしたが、それでも雨漏りが解決させることが難しい場合などで行うことが多いです。

雨漏りしている場所に雨水が到達する前の段階で雨水を速やかに抜いて外部へ排出する工法です。

写真は店舗の入り口です。自動ドアの上に雨だれがたくさんあります。雨水が押縁内で横移動して、流れ出た跡です。

この横ラインから雨水が漏れ出しています。

ちょうど雨漏りがしている時に調査をさせていただいたので、私は今回の雨漏りを目撃しています。雨漏りの状況を把握するために雨漏りしているところを直接見ることができない場合は、ビデオ撮影をしていただくか、写真をメール添付で送っていただければ、雨漏り調査に大いに役立ちます。

今回は水抜き工法を施工するので、押縁(ガラスを固定するための部材)を外して構造を確認する必要があったので、ガラス廻りのシーリングを撤去するところから工事が始まります。

この作業に入る前の段階で、雨水がどの経路からどこへ向かっていて、その途中で漏れ出している、という仮説を立てていなければなりません。

当然のことながら、工事をする前に何度も施工のイメージをして、本番に望んでいますので、押縁を外しながら、雨水の経路の確認をしています。

押縁を外すためにガラス廻りのシーリングを撤去していますが、気をつけなければならないことが一つあります。カッターを使用するので、ガラスの角などにカッターの刃が当たらないように気をつけて作業を進めます。

ある程度力を入れて作業をしなくては、接着しているシーリングを撤去することができませんが、カッターの刃がガラスの角に当たってしまうと、ガラスが割れてしまうかもしれません。ガラスにひび割れが入るとアウトです。カッターの刃を当てるのはガラス側と押縁側。慎重に作業をします。

ペンライトを当てて構造を確認をしながら作業を進めています。

今回はこの部分に穴を開けて、雨水が雨漏りしている箇所へ流れ出る前に雨水を速やかに排出させるために雨水を流すパイプを取り付けます。

穴が空きました。

水抜き工法は、ただ穴を開けてパイプを取付けるだけでは失敗します。雨水を流失させないための工夫をしなくてはなりません。ここは空洞です。雨水は上から下へ流れます。

押縁を外したら、流れ込んだ雨水が流失しないようにシーリング材で処理をしてから、材料を注入します。

穴からゆっくり材料を注入します。材料を入れすぎると、溢れ出てしまうので、ゆっくり慎重に注入します。

材料の注入が終わったら、押縁を取付けてガラス廻りのシーリングをします。

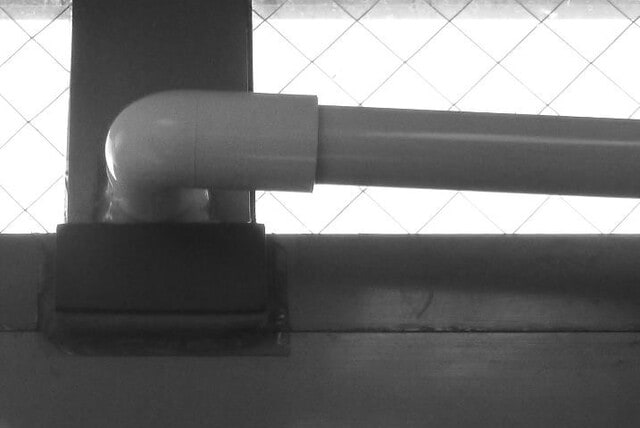

雨水を抜くためのパイプを取り付けます。パイプが大きいと変に目立ってしまうので、細いパイプを取り付けました。

排水パイプが2本並んでいます。長さ、角度に気をつけて設置しました。

排出先は溝です。この溝は外部へつながる小さな側溝へ排出されます。

水抜き工法には、室内で雨水を抜く場合もありますが、もちろん外壁部分で雨水を抜くことも可能です。雨水がどこを通過して室内へ出てくるのか、建物の構造、外壁に使用されている部材、建具などの構造を知ることで、水抜き工法の設計施工が可能になります。

雨漏りのメカニズムは単純です。しかし、雨水の侵入口は1箇所ではなく、複数箇所である場合が多く、その処理の仕方も雨漏り修理経験にもよるので、一口に雨漏り修理、といってもとても奥が深いと思います。

blogでは、今回の水抜き工法のイメージをお伝えする程度の説明にとどめていますが、詳細を知りたい方は「必殺雨漏り修理人」のHPに雨水を排出する/水抜き工法のページがありますので、御覧ください。

HPは「必殺雨漏り修理人」で検索できます。

それでは、また。

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤

(2023.06.05)

埼玉県新座市の雨漏り修理2~千葉県野田市必殺雨漏り修理人の防水工事記録

千葉県野田市の職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤です。

「職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人の仕事~埼玉県新座市の雨漏り修理 1」の続きです。改修用ドレンを取付けてから想定外のことが起きました。

外部水道からホースを屋根まで伸ばして放水してみると、外部の雨樋の取り付け部分、軒天井下のサッシの隙間から水が漏れ始め、次に室内側のサッシと木枠の隙間から水が漏れてきました。

写真は既存の雨樋です。改修用ドレンのジャバラホースは、既存の塩ビパイプのエルボ(塩ビパイプの継手で、曲がっているヤツ)まで行っているはずです。私は何度も計測をし、確認の上に確認を重ね、改修用ドレンを取付けているので、ジャバラホースの端末がある塩ビパイプのエルボの辺りに何かが起こっていると判断しました。

こうなると、既存の雨樋を切断するして、何が起こっているのか確かめるしかありません。既に雨樋の部材の準備はできています。切断することで、既存の雨樋は使用できなくなりますが、切断して確かめます。

上の写真の曲がっている部分をまず切断をして確認をします。この部分には、特注の長いジャバラホースが来ているはずなので、ジャバラホースを傷つけないように慎重にゆっくり切断をします。

切り込みが入りました。ゆっくり切断します。まずは、雨樋を取り外して確認をします。

雨樋を撤去しました。結構長めに既存の雨樋のエルボまでジャバラホースが来ていました。改修用ドレン取付時にはジャバラホースの長さを測って取付けているので、ここで間違えるはずはない、と思っていました。取付けに関しては問題ありませんでした。

撤去した雨樋の中を見ると、.....土です。土が結構溜まっていました。

塩ビパイプのエルボの所にも土です。土が溜まっていました。屋根の排水口に水を流した時、水の量が少ないように感じたので、なにかがあるとは思っていましたが、やっぱりです。

塩ビパイプの中には、土が詰まっていて排水が悪くなっていたのです。雨水の全てではなく少しは流れ出ますが、塩ビパイプの中に土が詰まっていたので、オーバーフローをして軒天井の中に溢れ出していた、というわけです。

今回の現場の雨漏りの主要原因は3つありました。

1.側溝部分の排水口取付け部にあった隙間からの雨水の侵入 2.建物内にある排水口下の塩ビパイプの取り付け部分の隙間からの雨水の侵入 3.塩ビパイプのエルボ付近に溜まった土によるオーバーフロー、の3項目

その他に4.トタン屋根は釘で固定していたため、釘周囲の隙間。

5.新築時の屋根業者の棟板金部分の取付け方が左右違っていたので、片側のみ台風、強風時に雨が入りやすくなっていることがわかりました。

6.トタン屋根の下のアスファルトの防水紙はボロボロになっていて、既に防水紙が全くない箇所があるため、台風、強風時の雨が侵入した際は、無防備な状態になっていること。

以上、合計雨漏りに関係する箇所が、6項目もありました。

雨漏りには複数箇所の雨水の侵入口から1箇所の出口へ雨水が集まり室内へ排出される、ということが多々ありますので、雨漏りの原因を一つ一つ処理していくことで、雨漏りを止めることができます。

新しい雨樋部材を取付けてから、確認のため水を流しましたが、今度は水が漏れ出すことはありませんでした。

これで、今回の雨漏り修理は完了です。雨漏りは精神的苦痛です。雨漏りが止まらなければ、長期間かなりのストレスを感じると思います。

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人は、雨漏りを止めるために全力を尽くします。

この現場をやり終えた後、近くのコンビニで自分にご褒美という意味で、ホットコーヒーを飲んでいます。

仕事をやり遂げた後の達成感、これです。この達成感、満足感の中で飲むコンビニの1杯のホットコーヒー、やっぱり最高です。

雨漏りでお困りの時は、必殺雨漏り修理人を思い出していただけると幸いです。

それでは、また。

雨漏りを斬る!

必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤

(2023.05.15)

埼玉県新座市の雨漏り修理1~千葉県野田市必殺雨漏り修理人の防水工事記録

千葉県野田市の職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤です。

埼玉県新座市、以前は戸田市美女木に事務所があったので、遠く感じることはなかったのですが、千葉県野田市から下道を通って片道50kmはちょっと距離を感じます。現場近くのコンビニで1杯のコーヒーを飲んでから現場に到着。施工開始は9時です。

今回は特注のジャバラホース1.2mの横型改修用ドレンを取付をします。改修用ドレンを作っているメーカーは数社ありますが、私はその中から取付時、取付後も安心できるものを選んで使用しています。値段だけで安い物を選ぶのは、正しい選択の仕方ではない、と思っています。

鉛ドレンとジャバラホースの取付部は信頼できるのか、耐久性は十分なのか、ジャバラホースの端末部分に工夫はされているのか、検討した後、私は1社の改修用ドレンを選びました。私が使用する改修用ドレンは、株式会社山装の改修用ドレンです。

それでは、今回の施工現場を見ていきましょう。

トタン屋根から雨水は側溝へ落ちて、排水口を通過します。今回この排水口に欠陥があることが確認できたので、改修用ドレンの取付をします。

トタン屋根を固定している釘を抜き取り、トタン屋根をめくりあげて、施工ができる状態にします。トタン屋根の下には黒い防水シートがありますが、アスファルト系の防水シートは既にボロボロでなくなっている所があり、木部むき出しの状態です。

まずは側溝部分の汚れを落とすところから始めます。ナイロンたわしで汚れを落としてから、掃除をします。

まず、シーリング、ウレタン防水が接着できるようにプライマーを塗布。改修用ドレンをちょうどよい大きさにカットしてから、特注の長いジャバラホースを既存の排水口の中へ入れ込んでいきます。

私は長い塩ビパイプを使用して、排水口から下の長さを測定してから塩ビパイプの長さを確認した後に改修用ドレンのジャバラホースを塩ビパイプの中へ入れています。

ジャバラホースは、見えない軒天井の中にある塩ビパイプの中を通過して、外部の塩ビパイプのエルボ(塩ビパイプの継手で、曲がっているヤツ)までいけば、OKです。

改修用ドレンを取付けた後は、ズレないように固定をして、ウレタン防水を塗布します。側溝の横幅は100mm、トタン屋根取付けるために、垂直に100mm立ち上がった部分からトタンが折り曲がり手前に突き出しているので(上の写真の右側)、とにかく施工がやりにくかったです。

改修用ドレンの取付けで、屋根から側溝へ落ちた雨水を側溝下の見えない部分を通過して軒天井下の塩ビパイプへ落とすことができるので、これで確実に排水できるようになります。

排水口と塩ビパイプの取付部分に欠陥があることが確認できているので、ここに関しては、改修用ドレンを取付けることで解決できますが、ただもともと経が小さい排水口なので、排水口の経が更に小さくなってしまいます。そのため、定期的に排水口の点検を行うことが必要です。

雨漏り調査時には、建物の天井、外壁、内壁を大胆に壊すことができないので、天袋から天井裏へ入って、ライトを当てながら原因を探したり、外部から雨漏りの原因になる箇所を探したりしますが、やはりすべてを見ることができません。

時には今回の雨漏りのように、手探りで原因になっている箇所を探すこともあります。改修用ドレンを取付けたので、次回は水を流して確認をしますが、想定外のことが起こります。

それでは、次回の「職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人の仕事~埼玉県新座市の雨漏り修理 2」で、お会いましょう。

職人魂の防水屋、必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤

(2023.05.08)

埼玉県新座市の雨漏り調査~千葉県野田市の必殺雨漏り修理人の雨漏り調査記録

千葉県野田市の必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤です。

千葉県野田市から埼玉県新座市まで片道約50km、朝早めに出発しても2時間ちょっと、順調に走っているようでも埼玉の秋ヶ瀬橋で渋滞しますが、秋ヶ瀬橋から富士山が見えることもあるので、そんな時は小さなご褒美だと思っています。

埼玉県新座市の現場は2階建ての木造戸建住宅です。

多くの戸建住宅の雨樋は、外部に取り付けてある場合がほとんどで、メンテナンスもしやすいのですが、こちらの建物はちょっと違いました。屋根から雨水を外部の側溝で受けて縦樋は建物の中を通過、玄関庇上の排水口へ向かって排出されていました。

玄関上の排水口へ集まる雨水もまた内部を通過して外部の縦樋を通って排出される、という方式なので、屋根の東西南北の4箇所、バルコニー、1箇所、玄関上1箇所、合計6箇所の排水口へ集まる雨水は建物の中を通過して外部へは排出されています。

今回は2階の部屋の天袋の天井裏から見えない部分に入り込み、雨漏りの調査をしましたので、御覧ください。

天袋の天井にあるベニヤ板を取り外して、ライトで内部を照らしながら、中へ入っていきます。天井裏にはいたるところに雨染みがありました。

ちょうど正面の奥に排水パイプが確認できます。この辺りに何かがありそうな感じするのですが、ここまで行くのも一苦労です。

パイプの下の方は雨水の侵入により、腐食していました。錆びた原因を確認をしたいので、さらに奥へ体を曲げながら入っていきます。

すると、この鉄製パイプの腐食が尋常ではないことに気付かされます。雨水による腐食が始まってから、結構年月が経っているのでしょう。次の写真をご覧いただければ、状態がもっとよく見えてきます。

腐食がひどく、その中から塩ビパイプが見えています。この部分は外部から見えない部分なので、雨漏りとして室内へ出てくるまでは誰も知らない、こんなことが起こっていることすら、知る由もないサイレント雨漏りです。

左側にパイプの腐食、その中にあるのが、塩ビパイプです。そして、濡れているのが、軒天井の内部にある板、その下の軒天井部分はモルタル仕上げになっています。

木部も雨水の影響で腐ってなくなっている所もありました。パイプの中にある塩ビパイプの上の方から雨水が流れていたので、排水口と塩ビパイプの取付部分がずれてしまい、隙間が空いているようです。

この部分は改修用ドレンを取付ければ、解決できそうですが、この時点ではすべてが見えたわけではありません。塩ビパイプを通過した雨水が更に下へ流れていくには、軒天井部分を通過するわけなので、この辺りにも何か問題がないか確認したいのですが、構造上見たくても見ることができません。

雨漏り調査時には、確認したくても確認できない部分が出てくることが多いので、この部分はグレーゾーンということになります。

外部からは全く見えない部分でいったい何が起こっているのか、天袋から天井裏へ入っても確認できない見えない部分がまだ他にもあります。調査で確認できたのは、排水口と塩ビパイプの取り付け部分に欠陥があることです。

排水口辺りに欠陥がある場合、改修用ドレンを取付つけることで、雨漏りが解決する確率がかなり高くなるのですが、築年数が30年以上になると、屋根部材下の防水紙が既にダメになっている事がほとんどなので、雨漏りの原因となる箇所が複数箇所点在していると、考えるべきでしょう。

突然始まった雨漏り。。。それはいつもまにか始まり、鉄部を腐食させながら静かに進行していた。その事実を知った時には、既に雨水によってできた建物の損傷が、人の心をさらに不安にさせてしまう。

必殺雨漏り修理人は、現場経験から学んだノウハウを活かし、雨漏りに全力で立ち向かいます。難しい雨漏りにも必ず解決方法がある。

雨漏りを斬る!

必殺雨漏り修理人/職人社長の安藤

(2023.05.01)